和傘は和紙、竹、木、亜麻仁油、漆、柿渋、タピオカなどの天然素材で作られています。

それぞれ専門の竹骨職人、和紙職人、和傘職人らの手を経て、数週間~数カ月をかけて傘に仕上げられます。

傘制作は傘骨の数ほど工程があると言われ、大きく分けても下記の工程があり、細かく数えると

数十工程以上にもなります。非常に複雑で、それぞれに高度な専門技術を要します。

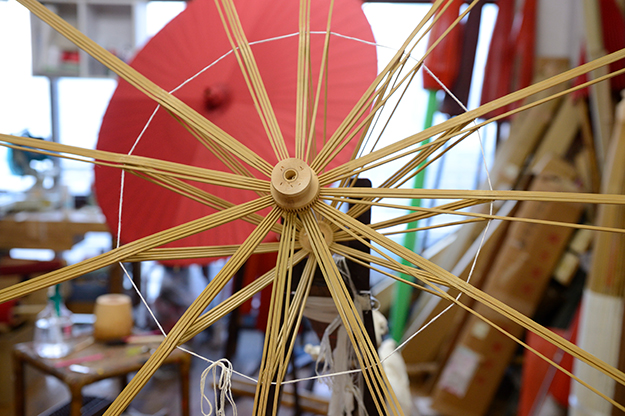

下事(したご)

下事(したご)和傘の材料は分業制で作られています。それぞれの職人が作った材料を集め、組んでいくことから、和傘作

りは始まります。その最初の骨を組む工程は「下事(したご)」と呼ばれています。

まず、下ロクロと小骨を針と糸を使って一本ずつ繋いでいきます。同様にして、天ロクロには親骨を繋ぎま

す。親・小骨ともにロクロに繋ぎ終えたら、小骨の先端の縦の割れ目に親骨の中節を挟み、糸で繋いでいき

ます。ここまでくると、開閉が可能になります。

最後に、親骨の軒側先端にある穴に糸を一周通し、下事は完了です。

りは始まります。その最初の骨を組む工程は「下事(したご)」と呼ばれています。

まず、下ロクロと小骨を針と糸を使って一本ずつ繋いでいきます。同様にして、天ロクロには親骨を繋ぎま

す。親・小骨ともにロクロに繋ぎ終えたら、小骨の先端の縦の割れ目に親骨の中節を挟み、糸で繋いでいき

ます。ここまでくると、開閉が可能になります。

最後に、親骨の軒側先端にある穴に糸を一周通し、下事は完了です。

まくわり

まくわり下事を終えたら、「馬(うま)」と呼ばれる作業台に、傘を水平まで開いて固定します。

次に、骨の間隔を均等に振り分け、調整します。簡単に見える作業ですが、材料の癖を読む力が必要とされ、

熟練を要します。完成品のスムーズな開閉や、以降の作業に支障が出ない様に、各材料同士の摩擦やバラン

スが考慮された割り付けにする必要があります。

次に、骨の間隔を均等に振り分け、調整します。簡単に見える作業ですが、材料の癖を読む力が必要とされ、

熟練を要します。完成品のスムーズな開閉や、以降の作業に支障が出ない様に、各材料同士の摩擦やバラン

スが考慮された割り付けにする必要があります。

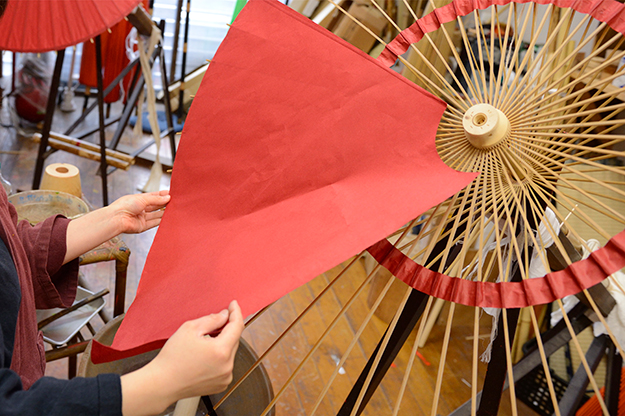

軒紙(のきがみ)張り

軒紙(のきがみ)張り傘の外周に貼る紙を、「軒紙(のきがみ)」といいます。

まくわりで取った骨間の割り付けを、(1)大きな作業に移る前に固定する (2)以降の「胴張」作業の際

のノリシロとする (3)軒の補強 といった、3種の目的のために行います。

まくわりで取った骨間の割り付けを、(1)大きな作業に移る前に固定する (2)以降の「胴張」作業の際

のノリシロとする (3)軒の補強 といった、3種の目的のために行います。

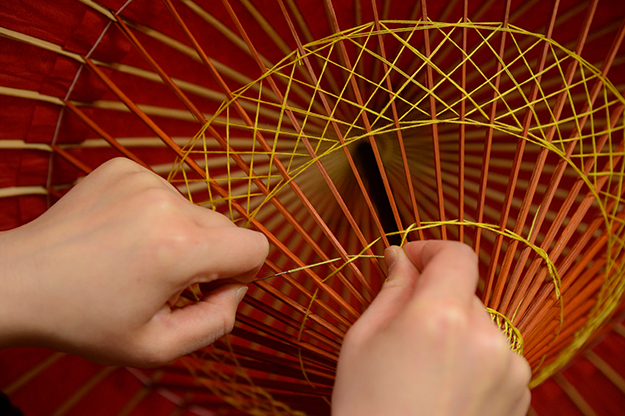

中置(中置き)張り

中置(中置き)張り親骨の中節の部分に、帯状に和紙を張ります。これを「中置き紙(なかおきがみ)」といいます。

中節の部分は親骨と小骨の接続・可動部分であり、使用時に擦れて胴紙に負担がかかることを軽減する役目

があります。 また、万が一、小骨が親骨から外れても、胴紙の破れを防ぐ役割もあります。同時に、傘内側

の装飾を兼ねています。

中節の部分は親骨と小骨の接続・可動部分であり、使用時に擦れて胴紙に負担がかかることを軽減する役目

があります。 また、万が一、小骨が親骨から外れても、胴紙の破れを防ぐ役割もあります。同時に、傘内側

の装飾を兼ねています。

胴張り(どうばり)

胴張り(どうばり)おそらく、和傘張りといえばイメージされるのはこの「胴張り(どうばり)」でしょう。

和傘本体の和紙を張る作業です。和紙は、和傘の種類・サイズに合わせて、型紙を使って裁断してから張り

ます。一般的なサイズである番傘や蛇の目傘の場合、4枚必要です。野点傘など大型の傘の場合、60~70枚

にもなります。作業には、「又箆(またべら)」という和傘作り専用の道具が使用され、最も熟練を要する

工程と言われています。

和傘本体の和紙を張る作業です。和紙は、和傘の種類・サイズに合わせて、型紙を使って裁断してから張り

ます。一般的なサイズである番傘や蛇の目傘の場合、4枚必要です。野点傘など大型の傘の場合、60~70枚

にもなります。作業には、「又箆(またべら)」という和傘作り専用の道具が使用され、最も熟練を要する

工程と言われています。

みの

みの胴紙を張り終えたら、傘頭頂部の作成に入ります。天ロクロに細長い和紙を巻きます。この際、接着はせず

に和紙に着けた水の力のみで行います。これを「カラ巻き」といいます。和紙に強いストレスがかからぬ様

に、後述する「頭包」が傘の開閉に連動して、天ロクロ上側にずれる構造にするために考え出された、先人

の知恵です。

天ロクロと胴張の間には予め和紙を張っていない部分を作っておきます。 この部分からカラ巻きにかけて、

立ち上げるようにして和紙を張ります。 これを「みの」といいます。 「みの」は、傘の中心に近い部分を、

又箆等を使って落とし込みながら、ひだを作る様に貼っていきます。

非常に細かな構造の部分ですが、水を上手く使い、和紙の強度と特性を読みながら進めていきます。ひだを

作ることにより、傘の開閉に和紙がついていく事ができます。

に和紙に着けた水の力のみで行います。これを「カラ巻き」といいます。和紙に強いストレスがかからぬ様

に、後述する「頭包」が傘の開閉に連動して、天ロクロ上側にずれる構造にするために考え出された、先人

の知恵です。

天ロクロと胴張の間には予め和紙を張っていない部分を作っておきます。 この部分からカラ巻きにかけて、

立ち上げるようにして和紙を張ります。 これを「みの」といいます。 「みの」は、傘の中心に近い部分を、

又箆等を使って落とし込みながら、ひだを作る様に貼っていきます。

非常に細かな構造の部分ですが、水を上手く使い、和紙の強度と特性を読みながら進めていきます。ひだを

作ることにより、傘の開閉に和紙がついていく事ができます。

手元

手元傘の内側、小骨の下ロクロ側に、和紙を貼ります。これを「手元」といいます。「みの」と同様に、骨間に

和紙を適度に落とし込みながら、ひだ状に貼っていきます。ロクロと小骨の可動による破損の防止と、装飾

を兼ねています。

和紙を適度に落とし込みながら、ひだ状に貼っていきます。ロクロと小骨の可動による破損の防止と、装飾

を兼ねています。

姿付け(すがたつけ)

姿付け(すがたつけ)糊を乾燥させたら、傘をたたんでいきます。

和紙に正しいたたみ癖が付く様に、少しづつすぼめながら、親骨に沿って折り目を付けつつたたんでいきま

す。たたんだ傘は紐等で強く縛り、形を癖付けます。これを、「姿付け(すがたつけ)」と呼んでいます。

和紙に正しいたたみ癖が付く様に、少しづつすぼめながら、親骨に沿って折り目を付けつつたたんでいきま

す。たたんだ傘は紐等で強く縛り、形を癖付けます。これを、「姿付け(すがたつけ)」と呼んでいます。

頭包(あたまづつみ)

頭包(あたまづつみ)傘頭頂部を包んでいくように和紙を貼り、頭の部分を形成します。これを「頭包」といいます。

天ロクロに直接、糊が接着してしまわない様に注意します。「みの」の項で述べた通り、ロクロに紙が固定

されてしまうと、開閉時に非常に破れやすい傘になってしまいます。この工程は、通常は姿付けをしている

状態で行います。

天ロクロに直接、糊が接着してしまわない様に注意します。「みの」の項で述べた通り、ロクロに紙が固定

されてしまうと、開閉時に非常に破れやすい傘になってしまいます。この工程は、通常は姿付けをしている

状態で行います。

骨上塗り(ほねうえぬり)

骨上塗り(ほねうえぬり)骨の上に、カシュー(または漆)を塗る作業です。傘をたたんだ時、骨上の部分を保護する働きがあります。

作業前に、下地を施しておきます。傘の種類や用途により、塗る塗料を変えます。使用する塗料により、後

述の「油引き」と工程順が前後する事があります。

作業前に、下地を施しておきます。傘の種類や用途により、塗る塗料を変えます。使用する塗料により、後

述の「油引き」と工程順が前後する事があります。

油引き・天日干し

油引き・天日干し和傘に防水効果を持たせるため、植物性油を塗布します。「油引き」といい、弊社では亜麻仁油を使用して

います。油を引いた後は、天日にて干し、硬化させます。

夏場で2週間前後、冬場や、雨天で干せない日が続く梅雨時はさらに時間がかかります。

います。油を引いた後は、天日にて干し、硬化させます。

夏場で2週間前後、冬場や、雨天で干せない日が続く梅雨時はさらに時間がかかります。

仕上げ

仕上げ油引きを終えた傘に、カッパ付けという仕上げ作業を行います。

ナイロン製の生地を、形を整えながら天ロクロを覆うように取り付けます。綿糸でしっかり固定し、掛け輪

の機能も持つ真田紐を取り付けます。この部品を「カッパ」といいます。

昔は、カッパには油紙が使われていました。消耗部位であり、町のいたるところでカッパの交換を頼むこと

が出来たそうです。時代の流れに伴い、現在ではナイロン製が使用されています。

ナイロン製の生地を、形を整えながら天ロクロを覆うように取り付けます。綿糸でしっかり固定し、掛け輪

の機能も持つ真田紐を取り付けます。この部品を「カッパ」といいます。

昔は、カッパには油紙が使われていました。消耗部位であり、町のいたるところでカッパの交換を頼むこと

が出来たそうです。時代の流れに伴い、現在ではナイロン製が使用されています。

様々な職人の手を経て、自然素材の特性を読みながら作られた和傘は、機械生産には無い緻密さがあります。

是非一度、手に取ってご覧いただき、本物の京和傘と、背景にある日本のものづくりの歴史を感じ取ってい

ただければ幸いです。