和傘は平安時代前後に仏教やお茶・漢字等と同じく中国より伝来したと

言われております。平安時代の絵巻物に登場する和傘は現在のような

形ではなく、傘(蓋・笠)であり、天蓋や覆い状のような物で、

貴人に差しかけて日除けや魔除け、権威の象徴として使用されていました。

この時代ではまだ傘は開いたままで閉じることが出来ませんでした。

和傘が閉じる事ができるようになったのは安土桃山時代です。

傘が開閉できるのは今日では当たり前に考えられていますが、

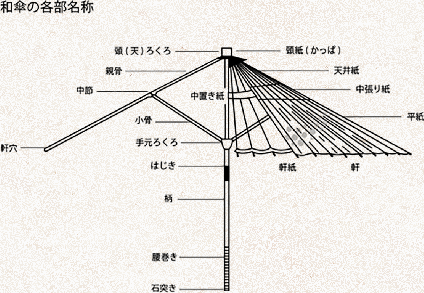

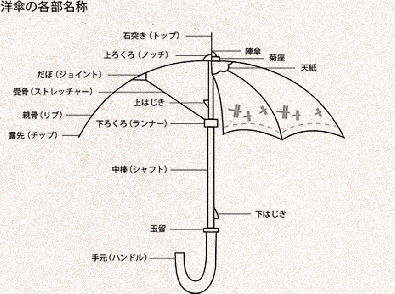

実は非常に高度な構造を有しており、数ある工芸品の中でも和傘ほど

複雑に変化する機構を持っているものは、そう多くはありません。

広く一般に使われだしたのは分業制の発達した江戸時代中期以降の

ことで、江戸の浮世絵にも傘をさしている町人の姿が多く見られ、

生活必需品として広く普及していたことがうかがえます。

また、和傘はただの日常品としてだけではなく、装いにアクセントを

付けるファッションの小道具でもありましたので、美しさも兼ね備える

よう様々な技巧やデザインを凝らした和傘が生まれました。

和傘は歌舞伎や日本舞踊、茶道の中でも取り入れられ、それぞれの

伝統美を付加した独自の進化を遂げ、他国に類を見ない非常に豊かな、

我が国固有の和傘文化とも呼ぶべき土壌を作り出していきました。

京都は古来都として長らく栄えた土地柄、最も早くから和傘が

使われて来ました。都ならではの審美眼の厳しい人々に使われる中で、

過度な装飾を廃したシンプルさと最高級の素材と技術で仕上げられた上品さ

を持つ、京都独自の美意識を持つ和傘「京和傘」として発展して来ました。

最盛期には日本全国で年間1千万本以上生産されていた和傘ですが、

明治時代に洋傘が輸入され、西洋化が進んで普及すると共に急速に衰退し、

京都においては和傘製作は弊店ただ1軒を残すのみとなり、

和傘は、昔のように生活必需品として使われることは少なくなりました。

しかし、現在では趣味の品としてや、踊りや芝居などの小道具として、

伝統行事・儀式・茶道などの道具として、広告・ディスプレイ・展示用と

して、あるいは日本的な土産品として、その用途は多岐に渡っております。

洋傘と和傘、同じ傘でも構造・使い方がかなり異なっております。まず材料は洋傘が通常

ビニールやポリエステル、スチール等の人工素材であるのに対し、和傘は和紙・竹・木等の自然素材を主に

しております。また、洋傘は骨数が通常8本であるのに対して和傘は30本~70本と非常に多くなっております。

これは洋傘が骨の針金の張力で生地を内側から押し上げて開くのに対し、和傘は細く割った多くの

竹骨で和紙を支えるようにして開く為です。その為開いた時のシルエットが洋傘は丸みを帯びて深いアールを

描くのに対し、和傘はすっきりと末広がりに真っ直ぐに広がります。生地の畳み方も洋傘は生地を骨の外側に巻き

つけるように畳むのに対し、和傘は生地が骨の内側に畳みこまれ、まるで1本の棒のような独特の姿になります。